「インプラント」

みなさん、インプラントって聞いたことはありますか?

自分の歯を失ってしまった時に補う治療の一つにインプラント治療というものがあります。

では、インプラントとは、そもそもどんな意味でしょう?

- 植え付ける、教え込む、吹き込む

- しっかり差し込む

という意味があります。

医科・歯科では、

- 〔医学〕(臓器や皮膚などを)移植する

- 〔歯科〕(あごに)植え付ける

- 〔医学〕移植組織片、移植

- 〔歯科〕永久的に顎骨内に挿入される人工的な歯

- 〔歯科〕人工歯を維持するために、下顎骨に付着するメタルフレーム

- 体内に埋め込む医療機器や材料の総称。心臓のペースメーカー、人工関節、美容整形の目的で体内に埋め込むシリコン材料等、いずれもインプラント。

歯が無くなった場合に、顎の骨の中に埋め込む人工歯根もインプラントの一つで、正確には歯科インプラント(デンタルインプラント)と呼称されます。一般的に、歯科インプラントの意味で「インプラント」という言葉が用いられることが多いようです。

次回は、インプラント治療についてお話しする予定です。

歯周病の治療

歯科医院に通っていれば歯周病は治るの?

残念がら・・・通院しているだけでは治りません。

まず大切のことは自分で口の中をきれいにする技術を身につけること!

「プラークコントロール」と言います。

なぜプラークコントロールが大切なのか?

それは歯周病の原因は口の中にある細菌が原因だからです。細菌を減らすことが自分でできなければ、いくら歯科医院できれいにしてもらってもすぐに細菌が増えて元に戻ってしまいます。ですから、自分で管理することが最も大切と言えます。

ですから、治療法のひとつとして「プラークコントロール」となるわけです。

自己流ではなく、歯科医師や歯科衛生士に適切な方法を指導してもらい、技術を習得しましょう。

自分でお手入れができるようになったら・・・

「スケーリング」と呼ばれる汚れ落としをしていくことになります。

歯石は自分で除去することができません!

スケーラーと呼ばれる歯石を取る専用の器具や器械を使用して、除去していきます。

さらに歯石が歯茎の下や歯の根の表面などについている場合は・・・

「ルートプレーニング」と呼ばれる汚れ落としをすることになります。

必要に応じて麻酔をしながら処置を行います。

これらの処置を行っても治療効果が得られない場合もあります。

その場合には「歯周外科手術・フラップ手術」を行うこともあります。

具体的には歯茎を切開して、直接歯の根を露出させるなどして、直視下で汚れを取る手術です。手術と書きましたが、入院などを要するものではありません。

治療が終わったらそれで終わりではありません!

維持するためにも定期的なチェックが大切です。しっかりとチェックしてくれるかかりつけの歯医者さんをぜひ見つけてください。

様々な治療方法がありますが、すべては「プラークコントロール」そして「定期的なチェック」です!

自分できれいにする技術を手に入れて、自分の歯を守っていきましょう。

「歯周病の検査」

前回歯周病についてどんな病気かをお話ししました。

今回は、その検査方法についてお伝えします。

歯周病の検査方法には、大きく分けて、5つあります。

- 問診

- レントゲン撮影、口腔内写真

- ポケット計測

- PCR(プラークコントロールレコード)

- 噛みあわせの検査

1つずつ見ていきましょう。

1.問診

現在飲んでいる薬やアレルギーの有無、過去にかかったことのある病気など、治療を進めていく上で必要な情報についてお聞きします。

歯周病の原因のほとんどは後天的(生まれた後に何らかの原因がある)なものですが、一部遺伝性のものもあるので(これは若いのに歯周病になってしまう人によく見られます)、家族の中に同じような症状の人がいないかどうかなどもお聞きします。

2.レントゲン撮影・口腔内写真

レントゲン撮影

肉眼で見ることのできない歯の中や骨の状態を調べることができる、非常に大切な検査です。

口腔内写真

歯周病にかかると歯肉が腫れたり、赤くなっていたりします。お口の中の写真を撮っておくことで、治療時の歯肉の状態などと比べていきます。

3.ポケット測定

歯の周りの「歯周ポケット」と呼ばれる溝の深さを測り、歯周病の状態を検査します。基本的には、このポケットが深いほど重度の歯周病だと言えます。

治療が進みポケットが浅くなったり出血しなくなったりしてくれば、歯周病が改善してきていると判断できます。

検査の際には、チクチクと感じることがありますが、歯周病が改善し、歯肉が引き締まると、それも感じにくくなります。

また、歯周ポケッット測定の際、歯茎から出血したかどうかも1歯1歯見ていきます。歯ブラシで出血する方は、この時も出血が多くなって結果に現れます。

動揺度

健常な歯は動きません。歯周疾患の進行に伴い、歯の動揺が生じます。動きの程度を調べることで、歯周疾患の進行度が分かります。

4、PCR

「プラークコントロールレコード」の略で、染色剤でプラーク(歯垢)を赤く染め出し、どこにどのくらい付いているのかを調べる。

これによって普段の歯磨きがちゃんと出来ているかどうかや、どこが磨き残しやすい所なのかなどを調べます。歯磨き指導もこの状態に合わせ、一人一人違うものになります。

5.噛みあわせの検査

歯に異常な力がかかることによって歯周病が進行していることもあるので、噛み合わせや歯ぎしりの有無などを調べる。

このように、歯周病の検査にもこれだけの種類があります。当院では、スクリーニング検査をさせていただき、必要に応じてこの5つの検査をさせていただいています。

歯周病って?

「歯周病」どんな病気かご存知ですか?多くの方が聞いたことのある言葉だと思います。テレビのCMなどでも盛んに流れていますね。

歯茎がやせて、歯を失うというようなことは良く知られているかと思います。

本当にそれだけでしょうか?

その正体は「細菌による感染症」なのです。

プラーク(歯垢)の中の歯周病菌が歯肉に炎症を起こし、徐々に周りの組織を破壊していく細菌感染症です

特徴として、痛みなどの自覚症状がなく進行するので、別名サイレント・ディジーズ(静かに進行する病気)と呼ばれ、症状が進行すると歯を支える骨(歯槽骨)を溶かし、歯が抜けてしまいます。

成人の80%近くが歯周病にかかっているとされ、歯を失う原因としても一番といわれています。

細菌感染症なので・・・

細菌の数を増やさないことが大切です。そのためにはお口の中の日頃のお手入れが大切です。食べたら磨く!日々のお手入れをしっかりすると予防できる病気です。

もし歯周病になってしまっていたら、早めに歯科医院を受診することをお勧めします。少しでも早い方が歯を救える可能性が高くなります。

歯周病にならないためにも定期的な歯のお手入れは欠かせません。ぜひ痛みがあるから歯医者に行くではなく、歯を守るために歯医者に行くという意識を持ってもらえるとうれしいです。

はじめにも書きましたが、痛みなどの自覚症状がなく進行するため気づきにくい病気です。はじめは「歯肉炎」と呼ばれる歯茎から血が出る、歯茎がはれるというような症状からはじまります。それを放置すると歯周病菌は徐々に中に進み、「歯周炎」へと進行していきます。

歯周病は生活習慣病のひとつです。放置していることは病気を悪化させ、歯を失うことにつながります。歯を失うことは生活する上で大変な苦労を伴います。口の中の健康を今一度見直してみませんか?気になる方は歯科医院を受診してみましょう。

「根の治療の成功のポイント」

前回、『治療は途中で中断することなく、継続することが成功のポイントです。』

とお伝えしましたが、成功率にはどのようなものが関わっているかを今回はお伝えします。

- 術前の歯の状態に大きく影響される。

スウェーデンで行なわれた研究では、無菌的治療法を行なえば、根の先に病変のある2回目以降、根の治療以外の根管治療の成功率はかなり高い

→途中で中断することなく、継続し、被せ物まで入れることが大切です。

- 根管の形はさまざま

根管は単純な形態ではなく、分岐したり、枝分かれすることがある。

→複雑な形だと根の治療が長引くこともあります。

- 見えないから大変!!

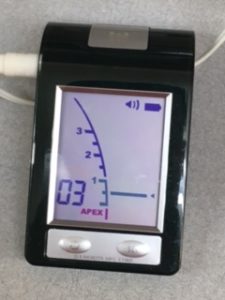

根管の中は直接見ることができない閉鎖された場所なので、治療にはメーターやレントゲン写真、手に伝わる感覚が利用されている。

→歯医者さんは何をされているかわからないと感じた時はぜひ質問してみてください。

いくらきれいな被せ物を作っても・・・

根の治療が悪いとすべてが台無しになる。

→そのため、丁寧に根の消毒を行い、歯の根の病気を治療、予防して

います。

根の治療の方法

根の中には管がありそこを清掃しながら薬を効かせたりしていきます。

歯の中を清掃するため使う器具は小さいものが多いです。一部ですが使用しているものをご紹介します。患者さん毎に滅菌された器具を使用しています。

①根の管を器械的に清掃する「リーマー」や「ファイル」と呼ばれる針のような器具

②歯の長さを測定する「メーター」

③清掃後に詰め物をするときに使う「ガッタパーチャポイント」

様々な器具や材料を使いながら治療

をすすめていきます。

④最近では電動式で回転する器具やより強い材質として「チタン」が使用されるなど日々進歩しています。

【治療手順】

根の中の管に「リーマー」や「ファイル」を入れて、ばい菌が入ってしまった神経や管の壁についたばい菌を掻き出して清掃していきます。根の長さを専用の「メーター」を用いて測定しながら管をきれいにしていきます。さらに薬などを入れることでばい菌がいない状態にしていきます。

きれいになったら、根の管を「ガッタパーチャ」を利用して詰めていきます。

直接見えない部分のばい菌をなくす処置のため、決まった回数で終わる治療ではなく、長期間かかる場合も多くあります。

ばい菌の性質などによっては数カ月にわたって治療を行うこともあります。

治療は途中で中断することなく、継続することが成功のポイントです。