あなたのお口の機能は「低下」していませんか?

皆さんは「口腔機能低下症」についてご存知でしょうか?

おそらくこの単語を見てピンとくる方はほとんどいないと思います。

平易に言うならば「あなたのお口の中の機能は低下していませんか?」ということになります。

2019年より歯科保険制度で「口腔機能低下症」という項目が追加されました。

オーラルフレイルという言葉が叫ばれて久しい中、実際に国の歯科保険制度が動き始めたその一歩であり

いいじま歯科クリニックはじめ、予防に力を入れている全国の歯科医院では非常にインパクト強く捉えています。

今日は実際に口腔機能低下症はどういう検査をし、何が認められたらお口の機能が低下している、となるのかを少しご紹介します。

口腔機能低下症はその症状が疑わしい方に健康保険内で検査を行うことができます。

「年齢(50歳以上)」と「これまでにかかった病気(脳卒中や心筋梗塞など)」を患者さんに確認し

どちらかの条件を満たせば健康保険の適応となります。詳しくは歯科医院のスタッフにお伺いください。

7つの検査を行い、3項目以上の項目で引っかかった場合、口腔機能が低下していると判断されます。

①口腔衛生状態・・・舌の上の汚れの付き具合を専用の指標で確認します。

②口腔乾燥・・・お口の中の乾き具合を専用の機械で測定します。

③咬合力低下・・・残存歯(残っている歯)の本数を数えます。(20本以下ならチェックです)

④舌口唇機能・・・ぱぱぱ/たたた/かかか/を10秒間でできるだけ早く発音してもらい回数を数えます。

(それぞれ60回以下なら異常値です)

⑤低舌圧・・・舌の筋力を専用の機械で測定します。

⑥咀嚼機能・・・グミを噛んでもらいどれだけ噛み切れたかを機械で測定します。

⑦嚥下機能・・・アンケートを書いてもらい評価します。

どうでしょうか?中には今この場でも行うことができる検査があるので気になった方は行ってみてください。

口腔機能が低下していると判断された場合は低下が認められた項目ごとに専用の体操を行い

定期的に再検査しながら機能が上がってきたかを確認します。

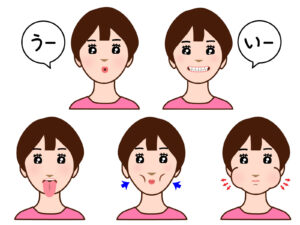

以下にかんたんな体操の例をあげます。画像と一緒にやってみましょう。

○パタカラ体操

「ぱ」「た」」「か」「ら」それぞれ4つの繰り返してはっきり発音してみましょう

お顔全体を動かすイメージで20往復してみましょう。

○あいうべ体操(とも言われるものです。画像は少し違います)

「いー」「うー」「べー(ベロを出す)」「頬を吸う」「頬を膨らます」

5つの運動を繰り返ししましょう。15往復くらいすると良い運動になります。

お口の中の機能、口腔機能低下症について気になりませたらぜひともスタッフに一声お声がけください

歯茎が腫れる・歯茎から血が出る・歯がぐらぐらする・・・ 薬を利用した歯周病治療をご存じですか?

「歯周病」という言葉は様々なところで耳にすると思います。「歯槽膿漏」などともいわれたりします。

歯茎が腫れる、歯がぐらぐらする、歯茎から血が出るなどがよく聞かれる症状です。

歯を磨く、歯の汚れを取る、歯茎の手術などで改善していくことが一般的な治療方法となります。

一般的な治療方法のほかに「薬」を併用した歯周病治療があります。

それが「歯周内科治療」です。

歯周内科治療はどのような人に向いているのでしょうか?

適応とされるのは、歯周病の進行が「中等度以上」の人です。

1.歯周病菌が多い

2.骨が減ってきている

3.プラークがついている

4.45歳以上

具体的な条件としては上記の4つが挙げられます。

これらはしっかりとした検査を行い、適応になるかを歯科医師が判断して治療に入っていくことになります。

よって、すべての歯周病に適応できるものではありません。

「薬」を飲めば歯周病が治る?そう思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまでも「薬」の効果を併用することで治療する方法です。

ですので、歯を磨くことや歯の汚れを取ることは必須です。薬だけ飲んでおしまいということではありません。

歯周病菌と呼ばれる菌の中でも特定の3つが歯周病をより悪化させるものとして知られています。

①タンネレラ・フォーサイシア

②トレポネーマ・デンティコーラ

③ポルフィロモナス・ジンジバリス

この3つがレッドコンプレックスと呼ばれ歯周病の悪玉3兄弟として知られています。

これらを除菌できれば歯周病を短期間に改善できる可能性があります。

歯周内科治療ではこれらの菌を含めて口の中にどの程度の菌がいるかを把握するために、顕微鏡検査で菌の量や菌の活動性などをしっかりと把握します。またPCR検査によって菌の詳細を把握します。

そこで必要な「薬」を使用して除菌治療を行うのが「歯周内科治療」です。

基本的には1度の除菌を行うことで治療を行いますので、継続的に薬を使用して治療するものではありません。

悪くなったからまた薬を飲めばよいというものでもありません。

薬を使用するにあたっては、禁煙が必須です。喫煙が薬の効果を弱めることが知られています。また喫煙は歯周病を悪化させることも知られており、歯周病の治療を行うには禁煙をすることが何よりも大切であると言えます。

薬を使いながら歯磨きを行うことも行います。定期的にしっかりと歯磨きを行うことが必要です。やったり、やらなかったり、回数が少ないと効果が出ない状況となります。

薬で菌を減らすことは口の中全体の菌を減らすことができるため、短期間に集中的に治療することで効果的に歯周病治療が行えます。

集中的に治療するため、決められた間隔で時間を作って通院することが必要な治療でもあります。

病気をしっかりと確実に短期間で治していくためには必要なことですね。

歯周病治療は短期間に集中的に治療するほうがより効果的です。そこに薬の効果を併用することで治療効果がより確実のものになるのが「歯周内科治療」です。

口の中にはさまざまな菌やカビが存在します。すべての菌をなくなることはありません。ですので、歯周内科治療を行ったとしても、治療後のメインテナンスは重要です。また再発をさせないためには日々の自己管理が必要です。これは歯周内科治療だけでなく、一般的な歯周病治療でも同様です。

ただし、「薬」はすべての人に均一に効果が出るとは限りません。薬の効きが良い人もいれば、残念ながら効きの良くない人もいます。市販の薬でも同様です。様々な環境に左右されるものでもあります。

しっかりと精密な検査を受け、説明を受け、理解と納得をして治療を受けられることをお勧めします。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

いいじま歯科クリニックでは「歯周内科治療」を行っております。ご興味のある方はホームページ(https://iijimadental.com/first/)をご一読の上ご連絡いただけますと幸いです。

鼻呼吸は良くて、口呼吸は悪い??

みなさんはいつもどこで呼吸していますか?

鼻で呼吸する方も、口で呼吸する方もいると思います。

また、そう聞かれてもわからない方も多くいらっしゃると思います。

口呼吸は良くないと聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ではなぜ鼻呼吸は良くて、口呼吸は悪いのでしょうか?

今回は、口呼吸と鼻呼吸の違いと口呼吸のデメリットについてお話ししていきます。

口呼吸を行うと、

乾いた冷たい空気が肺に直接入ります。

鼻呼吸を行うと、

鼻毛や粘液が、空気中の細菌やウィルスを取り除くフィルターの役割をしてくれます。

また、温められ、加湿された空気が肺に入ります。

鼻呼吸は、天然のマスクとも言われています。

口呼吸を行うことで

①細菌やウィルスの侵入を防ぐことができず、風邪などをひきやすくなる

②口が乾燥し、虫歯や歯周病にかかりにやすくなる

③小児期において歯並びが悪くなる

(舌の力と口唇や頬の力のバランスで歯は並びますが、

口が開いている状態が続くことで歯並びが乱れてしまいます。)

④ほうれい線や口のたるみなど老化が促進される

(口唇を閉じる筋肉や舌を正しい位置にしまっておく筋肉などを使わないことで、

口の周りの筋肉が衰え、二重あごになる方もいます。)

⑤睡眠時無呼吸症候群になるリスクが高くなる

などのデメリットがあります。

日常生活で

・無意識のうちに口が半開きになる

・口を閉じると、あごにしわやふくらみができる

・唇がよく乾く

・よく鼻が詰まる

・姿勢が悪い

このような方は要注意です。

コロナ渦でマスクが手放せない日々ですが、

マスクの中でもぜひ鼻呼吸を行いましょう。

ラバーダムについて

前回、お子さんの通院についてのお話をさせていただきました。

今回は、そんなお子さんの治療に行う、ラバーダム(ラバーダム防湿ともいいます)について説明していきます。

ラバーダムとはなんでしょうか?

簡単に説明すると、お子さんの歯にひっかけるゴムのカバーのことです。

上から見るとこんな状態です。

当院でも実用しているので、お子さんの治療の際に見たことがあるという親御さんもいらっしゃると思います。折り紙サイズのカバーがお子さんの歯にかけられているところを見て、驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。

ですがこのラバーダムは、お子さんの治療を行う上でのメリットが多いのです。

⒈唾液や血液が歯につかない

唾液や血液が歯につくとプラスチックの詰め物がくっつきにくくなります。ラバーダムを使うと、唾液や血液が歯につくのを防いでくれます。

2.けがを防ぐ

お子さんは治療中にお顔をふいに動かすことがあります。また、大人より長く口を開け続けていることが苦手で、突然口を閉じてしまうこともあります。歯を削る機械をその時に使っていると、誤って頬や舌をけがしてしまい危険です。ラバーダムを使うとそれらがカバーされているため、けがを防ぐことができます。

3.水が入りにくい

歯の治療中にお口の中に水がたまってしまうことが多いですが、ラバーダムをすることでお口の中に入ってくる水の量を減らすことができます。

4.口の中に器具が落ちるのを防ぐ

ラバーダムをかけていると、万が一小さな器具や詰め物をお口に落としてしまってもお子さんが誤って飲み込んでしまう危険が少ないです。

などがあげられています。

治療する歯から隣の歯までの範囲でシートに穴をあけ、治療対象の歯がより見やすくなることもメリットのひとつです。

ただ、すべての歯科医院でラバーダムを実施しているというわけではなく、確実な乾燥、事故への配慮をしたうえでラバーダムを使わずに治療を行っている歯科医院もあります。また、当院ではお子さんの治療にラバーダムを取り入れていますが、その時のお子さんの状態(ゴムアレルギー、鼻呼吸が難しい等)、状況によっては行わないこともあります。

気になる方は担当医、当院スタッフにお尋ねください。

「歯医者がうまくできるかな?」~お子さんの通院について~

「子供の口の中を仕上げ磨きしていたら黒い点を見つけた。ひょっとしてむし歯かも!?」

当院でも初めてお子さんをお連れになった親御さんからそのようセリフをよく耳にします。

お子さんのむし歯の場合、やはり最初に発見するのは仕上げ磨きをする親御さんが多いのが事実です。

しかし、お子さんが小さい場合、大概のお母さんお父さんは以下のようなことを同時に思います。

「うちの子は歯医者さんで上手に治療できるかな・・・」

小さなお子さんの場合、歯科治療を上手に行うにあたっては「意思疎通(コミュニケーション)」が良好にとれるかが

重要な判断基準になります。

一般的に歯医者さんとお子さんの間に良好なコミュニケーションがとれ、

治療を行うことができる年齢は「3歳から」 と言われています。

子どもの情緒の発達において、3歳前後から言語機能、感情表現が発達し、また幼稚園、保育園への通園が始まることで社会性を獲得していく年齢でもあるからです。

お子さんが3歳以上の場合、個人差はあるものの、ほとんどの場合で数回のうちに、問題なく歯科治療を行うことができるくらいになれるため、安心してご連絡下さい。

またお子さんが3歳以下の場合でも、成長の程度を確認しながら今できる最大限のことを行います。

継続した治療の中でいつも診療台の傍らに座っていもらっていた親御さんに

「次回からは○○さん(お子さん)だけで入室をしてみましょう」 とお伝えすることがあります。

これを専門的な言葉で「母子分離」といいます。

お子さんは誰しも、日常生活をするにあたって心の結びつきが強い方に依存をします。

多くの場合、親御さんがそれに当たります。

歯医者という、非日常の空間に来た際、お子さんは恐れや不安から最初のうち、親御さんに強く依存します。

しかし歯医者さんとお子さんの「一対一の対等な関係」を築くにあたっては、

「でもお母さんが守ってくれる」「お父さんがいれば自分は何もしなくても大丈夫」という気持ちを環境から取り除いてあげた方が、早く慣れることができる場合が多いのです。

しかし、「○○ちゃんがうまくできているかな・・・」と待合室で不安になる親御さんの気持ちもごもっともです。

情況ごとに判断し、説明、ご理解を頂いたうえで行いますので、ご心配な点などありましたら遠慮せずおっしゃってください。

親子ともに笑顔で歯医者さんに通院し、健康なお口の中で幸せな生活を送りましょう!

インプラント周囲炎や合併症

インプラントはもともと口の中に合ったものではありません。

チタン製のインプラント体、セラミックや金属などを使用した被せ物が入っています。

むし歯にはなりませんが、インプラントを支えている骨や周囲の歯茎は歯と同様に歯周病に罹患することがあります。歯と違って外から入れたものですので、抵抗力がありません。

インプラントの周りに歯茎の炎症を起こしたり、支えている骨が減ってくる状態がみられると炎症が起こっていることになります。歯茎の身に炎症がある場合は「インプラント周囲粘膜炎」、骨に炎症が及んでいる場合は「インプラント周囲炎」と言います。

これらの状態は周囲の歯の状態や口の中の環境に大きく左右されます。

インプラントを入れたから噛めるようになったことは素晴らしいことですが、それを維持することがもっと大切です。このような状況にならないようにお手入れが非常に重要です。

放置するとインプラントを失うことになります。

インプラントは「作り物」

なので・・・壊れることがあります。

パーツを取り付けるためにスクリューを使用したり、セメントを使用するなど様々な材料が使われています。被せ物も様々な材料があり、欠けたり、擦り減ったり、取れることもあります。必要に応じて交換することもあります。

噛む力や歯ぎしりやくいしばり様々な力がかかってきます。人によって条件は大きく異なりますが、残念ながら壊れないという保証はありません。さまざまなトラブルが起こることもあります。

さまざまなトラブルが起こりうるものであることを知って治療を受けられてください。お口の中の状態によっても大きく変わります。ぜひお近くの歯科医院でご相談いただき、納得して理解してから治療を開始しましょう。