歯周内科治療💊を知っていますか?

いいじま歯科クリニック勤務医の大藤です。

今回は当院で行っている「歯周内科治療」についてお話をしていこうと思います。

いまや国民病ともいわれている歯周病ですが、歯周病は歯を支えている骨がプラーク(歯垢)中に含まれる細菌の出す毒素によって破壊されていく病気です。

従来の歯周病治療は、歯ブラシで歯の表面のプラークを機械的に除去し、口の中の細菌数を減らす、また細菌の住みかとなる歯石を取る治療が主で、歯周病が中等度以上に進行しており基本的な治療で改善が認められない場合は外科的な処置を行うことが主流でした。しかし、近年薬の進歩に伴い、歯周病菌に効く抗菌薬(飲み薬)を使って殺菌してしまおうという考え方が出てきました。この考え方は「歯周内科(内科的歯周病治療)」と呼ばれています。熊本県の開業医、生田図南先生が考案された方法です。

薬を多用し過ぎることは耐性菌が発現してしまうので避けなければいけませんが、薬を効果的に用いることができれば歯周病をこれまでよりも楽にコントロールすることができます。当院でもこの内科的歯周病治療を2021年11月から導入しています。

<当院の歯周内科治療の流れ>

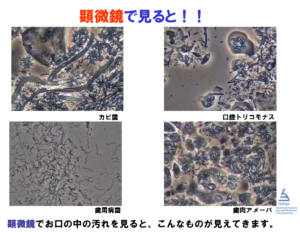

① 位相差顕微鏡での細菌の確認🔬

→まず患者さんのお口の中からプラークを採取して、位相差顕微鏡で確認します。人間だれの口の中にも細菌は存在しており、細菌が存在しない人はいませんが、それでも口の中に存在する細菌の種類には個人差があります。特に歯周病に深く関わる悪い細菌(歯周病原性細菌)が多く存在する人は注意が必要です。そのため位相差顕微鏡を使ってプラークの中に含まれる細菌の状態を確認します。

この時点で歯周病原性細菌が多く存在し、活性化(活発に動いている)している場合、歯周内科治療を勧めます。

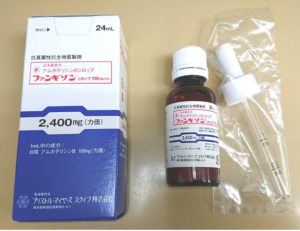

②歯周病菌除去薬(ジスロマック)の内服、防カビ効果の歯みがき剤(ファンギゾンシロップ)の使用💊

→歯周内科治療では主に2種類の薬を使用します。ジスロマック(マクロライド系抗菌薬)という歯周病菌に効く薬とファンギゾンシロップ(アムホテリシンBシロップ)というカビ菌に効く薬です。

治療方法としては、まずジスロマックを3日間内服してもらいながら、ファンギゾンシロップを歯ブラシに1~2滴滴下しての歯磨きを朝、昼、寝る前の1日計3回を一週間継続して行ってもらいます。

通常抗菌薬は3時間から6時間ほどでその効果は減少してきますが、ジスロマックの半減期は7~14日と言われ、少ない投与回数で非常に長い期間体の中で効果を発揮するため、数ある抗菌薬の中でも歯周内科治療ではこのジスロマックを治療薬として選択しています。最初の一週間はファンギゾンシロップを使って歯磨きをしてもらいますが、その後はポイックウォーター(タンパク分解電解水)を使っての歯磨きを継続してもらいます。

<ジスロマック>

<ファンギゾンシロップ>

<ポイックウォーター>

③プロフェッショナル・クリーニング🦷✨

→その後、再度患者さんの口腔内からプラークを採取し、位相差顕微鏡やPCR検査で精密に歯周病細菌の種類や数が改善しているかを判定していきます。歯周病菌やカビ菌が除菌でき、薬の効果が確認できたら、今度はお口の中のクリーニングをします。歯ブラシでは取れない歯石やバイオフィルムの汚れを専用の器材で取ります。

④定期的なメインテナンス🏥

→歯周病は感染症です。除菌後の良い状態を維持するためにも、定期的なメインテナンスはとても重要です。再感染予防のためにも、歯科医院での定期的な顕微鏡検査、プロフェッショナル・ケアが大切です。

<実際に歯周内科治療を受けた患者さんの治療前後の口腔内環境の変化>

「治療前」

「治療後」

当院では上記治療を①→②→③→④の流れで行っています。

☑ ①→④まで計12回の歯周内科治療プログラムとなっています。治療開始して最初の1ヵ月で患者さんには適切な歯磨きの仕方を身につけてもらい、その後薬の服用を開始します。薬の服薬を開始して1週間後からプロフェッショナル・クリーニングを行います。

☑ プロフェッショナル・クリーニングは歯肉縁上歯石(歯茎より上に存在する歯石)の除去と歯肉縁下歯石(歯茎の中に隠れて存在する歯石)の除去で分けて行うため、計4回行っていきます。

☑ 現在、歯周内科治療は総額250000円(税込275000円)の自費治療となっており、保険は適用されていません。

☑ 計12回の歯周内科プログラム終了後は歯周内科メインテナンス(1~3か月間隔)で良い状態を管理していきます。歯周内科メインテナンスは1回12000円(税込13200円)で行っています。

治療内容について、もっと知りたい方、興味のある方は、スタッフまで、お気軽にお声掛け下さい!(^_^)ノ💡

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

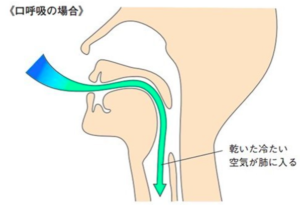

呼吸はどこからしていますか?

皆さんは呼吸はどこから行っていますか?

鼻でしょうか?口でしょうか?

花粉が舞う時期になったので、鼻から呼吸はできていないという方が多いかもしれません。

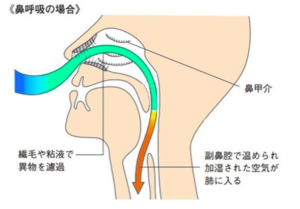

ですが、皆さんのお口と全身の健康には圧倒的に鼻呼吸のほうが良いのです。

鼻呼吸のメリットの一部をご紹介しますと、

①副鼻腔にて殺菌作用をもつ一酸化窒素が作られ、体内に吸収→風邪やインフルエンザなどのウイルス・粒子が肺に到達するのを防ぐ(風邪予防)

②花粉症含めたアレルギーや咳の予防に役立つ(アレルギー症状予防・緩和)

③舌/唇の正しい位置を可能にし、顔の前方への成長を促進する ※お子さんのみ

④口腔内乾燥を防ぐことで、前歯部の着色、歯肉炎、う蝕の発生も防ぐ

がありますし、上記以外にも様々なメリットがあります。

口呼吸では上記の逆(デメリット)が発生しますので、おすすめできません。

でも鼻が詰まっているから鼻呼吸は難しいよ、という方もいるかと思いますが

そんな方にこちらのトレーニングを、簡単にですがご紹介します。

①鼻から呼吸30秒(どちらの鼻がつまっているか認識しながら)

②鼻から息を吸って、吐いたときに鼻をつまんで上半身をゆっくり左右に揺らす

③苦しくなる前に離して鼻からゆっくり呼吸

当院でお子さんを対象に行っているトレーニングのひとつです。うまくできると、何度か繰り返すうちに鼻詰まりが解消されていきます。

お試しにやってみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

バネの目立たない入れ歯「ノンメタルクラスプデンチャー」ご存じですか?

いいじま歯科クリニック副院長の高瀬です。

歯を失うと状況によって様々ですが、ブリッジや入れ歯、インプラントなどにより失われた機能を回復することとなります。もし失った状態のまま放置すると様々な不調和が生じ、さらに歯を失う、全身への影響にもつながります。放置せず治療を受けるようにしましょう。

様々な治療法の中に「バネの目立たない入れ歯」というものがあります。一般的には「ノンクラスプデンチャー」や「ノンメタルクラスプデンチャー」などと言われます。

一般的に入れ歯は残っている歯があればその部分にバネをかけることが多くなります。特に前歯にバネがあると目立ってしまします。見た目は非常に気になるものですので、それを解決することが可能なのがこの入れ歯です。

また入れ歯は安定性や材質の特性などから大きな形になったり、大きな金具がついたりすることがあります。「ノンメタルクラスプデンチャー」ではそれらを解決できることも多くあります。

なぜバネが目立たないものが作れるのか?

それは特殊な樹脂を使うことで、見た目に入れ歯が入っていないような状態を作ることができます。

「ノンメタルクラスプ」ということは金属を使用しないの?

入れ歯の種類によって異なりますが、全く金属のないものもあります。

また見えるところは樹脂で見えないところには金属を使用することで強度や耐久性を上げる構造になるものもあります。

お口の中の状態や残っている歯の状態(虫歯や歯周病など)、歯を失った本数や範囲、あごの骨の形などによっては適応とならないケースもございます。歯科医院でお尋ねください。また取り扱いのない歯科医院もあると思いますのでご注意ください。

この治療は健康保険適応ではありません。取り扱う入れ歯の種類により治療費が医院によって異なります。しっかりとした検査と診査、前処置を受けたうえで行ってくれる医院を選ぶことも大切です。入れ歯は選択したものによっては修理ができないものなどもありますのでしっかり説明を受けるようにしてください。

入れ歯を使用しているが見た目が気になる方

入れ歯の大きさが気になる方

ブリッジなどで歯を削ることに抵抗が大きい方

インプラントなど外科的な治療までは考えていない方

このような方におすすめの治療です。

あくまで「入れ歯」の治療になりますので、ご自分の歯と同じように噛めるというものではありませんが、歯がないところを補い、少しでも快適な状態でお過ごしいただくために大きな効果があると思います。

利点と欠点をしっかりと理解して、自分の口の中に合うものかどうかをしっかりと診てくれるところで治療を受けられてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

歯の痛みが消えた!これはいいこと?悪いこと?

皆さんこんにちは

いいじま歯科クリニック勤務医の渡部です。

本日は、歯の痛みが消えた!これはいいこと?悪いこと?と題して、お話します。

まず初めに、今この記事をお読みいただいている皆さんは歯がどんな構造をしているかご存じでしょうか?

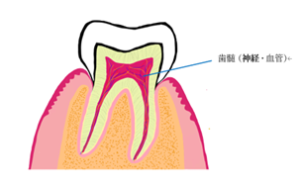

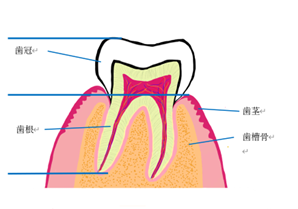

口の中で見える歯は、歯の構造からすると歯冠と呼ばれ歯茎よりも上にある部分のことです。歯には歯根と言われる根っこの部分が存在し、歯を支える骨(歯槽骨)の中に埋まっています。下のイラストを見るとわかりやすいと思います。

さらに歯の内部を見ていくと歯の中には歯髄と言って、神経や血管が集まってできた組織があります。この歯髄が本日の主役です。この組織は歯に栄養を運んだり、刺激を受けた際に、我々に危険を知らせてくれたりする役割があります。

キンキンに冷えたアイスをかじると、ツーンといやな感じがしますよね?これは歯の内部にある歯髄の神経がアイスの温度を感知して、我々に、『かなり冷たい刺激が歯に加わってるみたいだけど大丈夫?』と危険を教えてくれているのです。

さてここから本題に入ります。

もしこの神経が死んでしまうと、歯はどうなるのでしょうか?

実は神経が死んだだけでは歯の痛みは出てきません。むしろ、今までずっとあった痛みが、神経が死ぬことで突然無くなったりします。

たまに患者さんから、『2週間前くらいに歯がものすごく痛くなったんですけど、我慢してたら治りました。』なんてことを聞きます。

これを聞くと、我々歯科関係者は、『なんてこった、、、神経が死んでしまってるかもしれない、、、』と思います。

神経が死んでも痛みが出ないなら治療の必要はないのでは?そう思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな皆さんにここでクイズです。

Q.神経が死んでしまった歯を放置するとどうなる?

①神経が生き返る

②数日後、歯が抜ける

③数年後、激痛に見舞われる

それでは、答え合わせです。

①神経は一度死んでしまったら、基本的に生き返ることはありません。

②よほど特殊なケースでない限り、神経が死んだ直後に歯が抜けることはありません。ただ、その状態を放置しておくとゆくゆくは抜く必要が出てくる可能性は高くなります。

正解は③です

③歯の中の神経が死んでしまった後、しばらくは歯の痛みは出ないことが多いです。しかし、数年後、気づいたら、歯の根っこの先端に膿の塊ができていて歯茎が腫れたり、痛みが出たりします。ひどい場合には、顔を見ただけで腫れがわかるほど症状が強いこともあります。また、このように、一度根の先に膿の塊ができてしまうと、治療しても治りが悪いことが多いです。

いかがだったでしょうか?正解できましたか?

以上のことから、神経が死んでしまった歯は、痛みがなくても治療をしておいた方がいいのです。

さて、歯の神経はどんなことが原因で死んでしまうのでしょうか。

原因は様々ですが、1番多いのは虫歯です。

虫歯が進行すると、最初は冷たいものだけがしみるといった症状だったのが、熱いものまでしみるようになり、さらには何もしなくてもずっと痛いというような症状に変わってきます。この変化は虫歯菌による歯の神経への刺激が、徐々に大きくなっていくため起こるものです。(この何もしなくてもずっと痛いというような状況になってしまうと神経を残すのはかなり難しくなってしまいます。)

その痛みを我慢し続けると、神経が死んで痛みがなくなり、あたかも虫歯が治ったかのように錯覚してしまうのです。

他にも、虫歯治療による歯へのダメージや知覚過敏が原因となって神経が死んでしまうケースもあります。

歯の神経を守るためにできることは、とにかく症状があるうちに、できれば症状が出る前に対処することです。(しみたり、痛んだりするといった症状が出ている虫歯は多くの場合で、神経のかなり近くまで虫歯が進行してしまっています。)

虫歯も小さいうちは症状がないことが多いです。そんな虫歯を自分で発見するのは、なかなか難しいです。定期的に歯科検診に通い、小さな虫歯ができていないか確認し、小さな虫歯ができている場合は、虫歯が小さいうちに治療してしまいましょう。

ただ、虫歯が症状の原因になっている場合は、虫歯治療が必須ですが、何か他のことが原因で冷たいものや熱いものがしみる場合は、必ずしも治療が必要というわけではありません。

しみる症状が出ている時は、そのしみる刺激を極力避け、歯の神経を刺激しないようにすることも重要です。症状が出た場合は、治るまで我慢するのではなく、一度我々にご相談いただければと思います。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯科用マイクロスコープをご存じですか?

皆さんこんにちは。

いいじま歯科クリニック勤務医の渡部です。

本日は、マイクロスコープについてお話しようと思います。

はじめて耳にする方も多いと思いますが、スコープと聞くと何かを拡大するのかな?といったイメージは沸くかもしれませんね。

実物はこんな感じの装置です。

YOSHIDA ホームページより引用

エルタニス M-spec | 商品詳細 | 株式会社ヨシダ (yoshida-dental.co.jp)

見た目だけでは何に使うのかさっぱりわかりませんね。

実際にはこんな感じで使用します。

モリタ ホームページより引用

さて、この装置はどんなシチュエーションで力を発揮するのでしょうか。

使い方は、各医院さんで異なってくると思いますが、マイクロスコープが最も高頻度で活躍するのは根管治療と呼ばれる分野です。

ここで少しだけ根管治療のお話を少しだけさせていただくと、歯の中には歯髄と呼ばれる神経や血管の集まりが存在します。その神経や血管が入っているのが、根管と呼ばれる場所です。

むし歯が大きく広がって、この歯髄を侵すと、激痛が生じます。この痛みを取り除くには、虫歯と歯髄を取り除く以外に方法はありません。取り残しがあると違和感が続いたりします。

江戸川区歯科医師会より引用

しかしながら、約1㎝四方の歯の中にある歯髄は本当に小さく、肉眼ではある程度のところまでしか見えません。半分手探りのような状況で治療せざるを得ないのが、十数年前までの常識でした。

そんななか、マイクロスコープが普及し、治療の精度が大きく変化しました。根管治療3種の神器の一つとして数えられています。あと、3種の神器のあと二つは今後機会があればご紹介します。

ここまで話して、皆さんお分かりかもしれませんが、マイクロスコープは小さいものを、大きく拡大して見えるようにする治療機器です。

実際に肉眼で見た根管とマイクロスコープで除いた根管の写真を比較すると一目瞭然だと思います。

【肉眼】

【拡大率20倍】

マイクロスコープを用いることで、肉眼の約20倍(メーカーによって差があります。)の拡大率で歯の中をのぞくことができ、歯髄の取り残しや根管の見落としを大きく減らすことができ、より良い精度の治療を行うことができるのです。

当院では、2台のマイクロスコープが導入されており、複雑な根管の症例にはマイクロスコープを用いて治療させていただくことで、精度の高い治療をさせていただいております。

もし、ご興味があればいつでもお声がけください。

最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。

“舌のポジション”って知っていますか?

日常生活の中でお口の中の舌の位置を意識したことがありますか?

舌の安静位は、舌尖が上顎切歯の舌側面の後方に位置付けられ、口蓋前方部に軽く触れていて、舌背は口蓋に近く平行なのに対して、舌後方部はそのほとんどが軟口蓋と接している状態です。

しかしそれに対して舌全体が下がってきている状態である「低位舌」である人が多くいます。低位舌は様々な原因により、口呼吸の原因になったり、反対に口呼吸を引き起こしたり、また異常嚥下癖が引き起こされ、歯並びや顔つきの形成にも影響が出てきます。

そして舌の位置が低いということは、単に舌のポジションの問題だけでなく、舌骨の位置が低くなっており、舌という巨大な筋肉全体が喉元に沈下している状態ということです。

これにより、喉が2重顎になっていたり、顎のラインが垂れ下がったりします。

また、舌骨が低位であるということで、舌根沈下を起こし気道が狭くなります。嚥下の際には喉頭が持ち上がらないので、気道が喉頭蓋で閉じず、むせやすくなります。根本的に舌が持ち上がりにくくなり、正常な嚥下がしにくくなります。

他にも舌低位の原因として、舌小帯短縮症や口呼吸などがあげられますが、舌骨が何らの原因で下がることで低位舌になるとも言えますし、舌が下がる、舌が口蓋に張り付いていない、弛緩してしまうことで舌骨も下がってしまうとも言えます。

そしてこの舌低位のような「口腔習癖」がお子さんの頭蓋顔面の成長発育期に存在していると、正常な顎の発育、顔面の発育が促されず、「サ・タ・ナ・ラ行」が発音しにくくなり、いわゆる舌足らずな話し方になってしまう原因になったり、歯並びの乱れの原因にもなるため、顎が引っ込み出っ歯になったり、顎自体が小さくなったりするなど顎の成長不全により、顔つきの形成にも影響が出てしまう可能性があります。その他にも、食べ物をこぼす、くちゃくちゃと音を出す、食べるのが遅いなどの傾向が出てくることもあります。

当院では、その頭蓋顔面の成長発育のピークである5~7歳のお子さんに対して、鼻呼吸、上顎につけた正しい舌の位置、正しい飲み込み方を子どもに教え、顎が本来の大きさまで十分に発達するよう導く、「MRC矯正治療」を行っています。悪い歯並びの根本的原因に働きかけることで、成長期にある子供たちの、頭蓋顎顔面の正常な発育を目的とした早期予防矯正治療です。

もし自分の舌の位置、お子さんのお口周りの悪い癖で気になることがあれば、ぜひ定期健診で相談してみてください。また定期的に歯並び勉強会を開催しています。そこでもより詳しく口腔習癖についてお話ししていますので、ぜひ参加してください。

お電話でもご予約受け付けておりますし、Googleフォームでもお申込できます。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffBVYxIK67Jvc_cCPg7HDQMzPfkVZKZfwUC7O9brvW6MZw9g/viewform

最期まで読んでいただきありがとうございました。