「歯を削らない虫歯治療」って本当にできるの?

みなさんこんにちは。いいじま歯科クリニック勤務医の劉です。

今回は、インターネットなどで話題になることのある「歯を削らない虫歯治療」について、できるだけわかりやすく整理してお話しします。

-

虫歯治療=削る、はなぜ?

虫歯は、歯の中に入り込んだ細菌が出す酸で歯が溶けていく病気です。進行してしまった部分は、基本的に“病気の部分を取り除いて形を回復する”必要があります。

もちろん、歯はできるだけ削らないほうが良いものです。最近の虫歯治療は「必要最小限だけを削る(歯を守る)」方向へ進んでいます(Minimal Intervention Dentistry:MID という考え方です)。

ただし、「まったく削らずに、進行した虫歯が元どおり治る」かのような表現には注意が必要です。

-

よく聞く「ドックベストセメント」とは?

「ドックベストセメント(Doc’s Best Cement / Doc’s Best Copper Cement)」という材料や、それを使った治療法が「削らない虫歯治療」として紹介されることがあります。

材料の主成分としては酸化亜鉛などが挙げられ、銅イオンによる殺菌作用や、歯を硬くする(再石灰化)作用が期待できる、と説明されることがあります。

-

日本では“未承認”の材料です

まず大事なポイントとして、ドックベストセメントは日本の薬機法(医薬品医療機器等法)で承認されていない材料だと、日本歯科保存学会が明確に述べています(2025年3月19日公表)。

つまり、日本国内の制度上は、材料として国の承認を受けていない位置づけになります。

-

学会の見解(2025年3月19日)

日本歯科保存学会は「ドックベストセメントについての見解(要旨)」の中で、次の点を示しています。

・薬機法で承認されていない

・安全性と有効性について、高いレベルの科学的根拠が示されていない

・学会が推奨する虫歯治療として容認することは難しい

要するに、「現時点では、効果や安全性を十分に裏づけるデータが整っておらず、学会として推奨はできない」という立場です。

-

どうしても“削らない”治療を検討している方へ:確認したいこと

もし、ドックベストセメント等の「削らない治療」を提案されたり、検討したりしている場合は、次の点を必ず確認してください。

1) どんな状態の虫歯が対象なのか(初期虫歯なのか、深い虫歯なのか)

2) 治療後に「中がどうなったか」をどう評価するのか(再評価の方法・通院回数)

3) うまくいかなかった場合の対応(追加治療の方針、費用、保証の考え方)

4) 代替案(MIDに基づく一般的な保存的治療、段階的に進める治療など)があるか

治療は“やったら終わり”ではありません。とくに深い虫歯では、痛みがなくても内部で進行していることがあります。納得できる説明があるかどうかがとても重要です。

-

結局いちばん大切なのは「予防」と「早期発見」

虫歯は早い段階で見つければ、削る量を最小限にできます。日々の歯みがき・フッ化物(フッ素)・食生活の見直しに加えて、定期的な健診で早期発見につなげましょう。

気になることがあれば、ぜひスタッフまでお気軽にご相談ください。

ではまた次回の記事でお会いしましょう。

目立ちにくくて快適マウスピース矯正について

皆さんこんにちは。いいじま歯科クリニックで勤務医をしております渡部です。

本日は、歯の基礎知識ということで『目立たない矯正治療 インビザライン矯正』についてお話していきます。

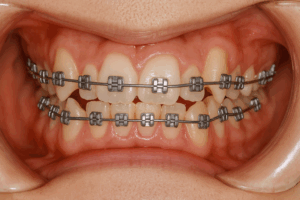

皆さん、矯正治療というとどのような治療を思い浮かべますでしょうか?

歯の表面に金属や針金をつけて歯を動かしていく「ワイヤー矯正」を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。

もちろん、ワイヤー矯正は現在でも広く行われており、医学的根拠に基づいた確立された治療法であることは間違いありません。

ただ、近年では透明なマウスピースを用いた矯正治療が注目され、主流になりつつあります。

日本国内で広まり始めたのは、私が学生の頃ですので、ここ7~8年の話でしょうか。

当時は、「本当にマウスピースで歯が動くのか?」「ワイヤー矯正と比べると効果が劣るのでは?」といった懐疑的な意見も多く、適応できる症例も限られていました。

しかし現在では、世界的に広く普及しており、スタンダードな治療法の一つとして確立されつつあります。

もちろん、ワイヤー矯正とマウスピース矯正にはそれぞれ得意・不得意な症例がありますが、最近ではマウスピースでもほとんどの症例に対応できるとされています。

当院では、どちらの矯正治療にも対応しておりますが、今回はマウスピース矯正の特徴とその優位性についてご紹介いたします。

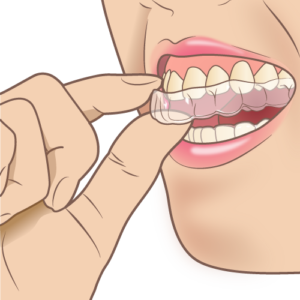

まず、マウスピース矯正とは、1〜2週間ごとにマウスピースを交換し、少しずつ歯を理想的な位置に動かしていく治療法です。

マウスピースを提供するメーカーはいくつかありますが、基本的な仕組みは共通しています。

当院では、世界的に信頼されている大手「インビザライン社」のマウスピースを採用しています。

【マウスピース矯正のメリット①】

目立ちにくい点が最大の特徴です。

ワイヤー矯正は金属の装置が見えるため、見た目を気にされる方にとってはハードルが高いと感じることもあります。

一方で、マウスピース矯正は透明な装置のため、装着していてもほとんど気づかれません。

当院のスタッフ数名もマウスピース矯正を行っていますが、気づくのは非常に難しいほど自然です。

【マウスピース矯正のメリット②】

食事内容に制限がありません。

ワイヤー矯正では、装置に繊維質の食べ物が引っかかることが多く、特定の食べ物を避ける傾向があります。

一方でマウスピース矯正は、食事の際に装置を取り外せるため、矯正中でも普段通りの食事を楽しむことが可能です。

【マウスピース矯正のメリット③】

痛みが少ないことも魅力です。

矯正治療には少なからず痛みが伴いますが、マウスピース矯正はワイヤー矯正に比べて歯にかかる力が緩やかなため、痛みが比較的少ないとされています。

もちろん、全く痛みがないわけではありませんので、予めご理解ください。

【マウスピース矯正のメリット④】

治療期間が短縮される可能性があります。

マウスピース矯正は、計画的に効率よく歯に力を加えることができるため、症例によってはワイヤー矯正よりも早く治療が完了する場合があります。

ただし、実際の治療期間の差は2〜3か月程度であり、症例に適した治療方法を選択することが何よりも重要です。

このように、マウスピース矯正はワイヤー矯正と比較して多くの利点があり、非常に魅力的な治療法だと言えます。

しかしながら、注意点もございます。

【マウスピース矯正の注意点①】

装着時間が治療効果に直結します。

ワイヤー矯正は装置が常時装着されているため、患者様の協力にかかわらず歯が動いていきます。

一方、マウスピース矯正では、患者様が決められた時間(1日20時間以上)装着し、順番通りにマウスピースを交換しなければ、期待した治療効果は得られません。

そのため、自己管理が求められる治療であり、装着時間が不十分ですと治療が予定通りに進まない可能性があります。

【マウスピース矯正の注意点②】

装着中は水以外の飲食が制限されます。

マウスピースを装着したまま色のついた飲み物や糖分を含む飲料を摂取すると、虫歯やマウスピースの着色の原因になります。

そのため、飲食の際は必ずマウスピースを外していただく必要があります。

また、熱い飲み物を飲むとマウスピースが変形してしまう可能性もありますので、水以外を摂る際には必ず取り外してください。

このように、マウスピース矯正には多くの利点がありますが、患者様ご自身の協力と意識が治療成功の鍵となります。

当院では、患者様一人ひとりのライフスタイルや歯並びの状態に合わせた最適な矯正治療をご提案しております。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

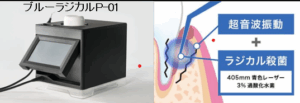

「ブルーラジカル」ってなに?―薬に頼らない、新しい歯周病治療のかたち―

みなさんこんにちは。歯科医師の大藤です。

みなさんは、「ブルーラジカル」という言葉を聞いたことがありますか?

最近、テレビ報道でも話題のブルーラジカル。一部の歯科医院で導入されはじめている、歯周病に対する新しい治療技術のことを指します。

聞き慣れない言葉かもしれませんが、実はとても安心・安全、そして画期的な方法です。

今回はこの「ブルーラジカル」について、お話していこうと思います。

【世界初】歯周病治療器が日本で初承認 99.99%菌が死滅する? 開発者が解説【めざまし8ニュース】ブルーラジカルP-01

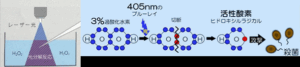

ブルーラジカルとは、特別な光(青色のLED)と専用の薬液により、お口の中の細菌を安全に除去する治療法です。

むし歯や歯周病の原因となる菌を、薬や抗生物質を使わずに除菌できる点が大きな特徴です。

「ブルー」は光の色、「ラジカル」は活性酸素のことで、この2つの組み合わせにより細菌をピンポイントで攻撃します。

◆ 歯周病治療には「限界」がある?

歯周病は、歯ぐきの腫れや出血、口臭の原因となるだけでなく、放っておくと歯を支える骨が溶けてしまい、歯が抜けてしまうこともある恐ろしい病気です。

現在の標準的な治療では、

・スケーリング(歯石除去)

・ルートプレーニング(根面の滑沢化)

・外科処置(フラップ手術)

・抗生物質の投与

などが行われますが、これらの方法にも限界があります。

とくに「歯周ポケットの奥深く」や「根分岐部」は、器具が届きにくく、完全に取りきれないこともあります。

◆ そこで登場、「ブルーラジカル」

このような課題を解決するために開発されたのが、「ブルーラジカル(Blue Radical)」という新しい治療機器です。

ブルーラジカルは、青色のレーザー光と過酸化水素水(専用薬液)を同時に患部へ作用させ、化学反応によって発生する“活性酸素”の力で細菌を殺菌する技術です。

簡単に言えば、「手の届かないところの細菌を、光と水の力で安全に除菌する」

という、薬に頼らない低侵襲(からだにやさしい)治療法なのです。

ブルーラジカルには、以下のメリットがあります。

・青色光と薬液の化学反応で、歯周ポケット奥深くの歯周病菌にも作用

・外科処置なしで、より低侵襲に治療できる

・抗生物質を使わないため、耐性菌やアレルギーのリスクが低い

◆ ブルーラジカルの治療の流れ

治療はシンプルです:

・専用のハンドピースで、過酸化水素水を噴出しながら青色レーザーを患歯に照射します

・薬液と光が反応して、瞬時に「ヒドロキシルラジカル」という強力な活性酸素が発生

・その場で細菌やバイオフィルムを破壊・除去

・歯ぐきや歯のまわりを非侵襲的に殺菌・洗浄できる

安全で体にやさしい治療法です。この治療法は薬や抗生物質を使わず、可視光を利用するため、人体への影響も少なく、アレルギーや耐性菌の心配がほとんどありません。

◆ 抗生物質を使わない=未来の医療へ

これまでの治療では、抗生物質を使うことがスタンダードでしたが、近年では「耐性菌(抗生物質が効かなくなる菌)」の問題も懸念されています。

ブルーラジカルは、

・薬を使わずに殺菌できる

・アレルギーの心配が少ない

・再発リスクを下げる効果が期待できる

といった点から、安全性・持続性・効果のバランスが取れた“次世代の歯周病治療”として注目されています。

◆ 開発者は東北大学の菅野太郎教授

このブルーラジカルを開発したのは、東北大学大学院歯学研究科の菅野太郎教授です。

補綴学を専門とする先生ですが、「感染を制御できなければ、どんな補綴治療も意味をなさない」という考えから、10年以上にわたりこの技術の研究・開発に取り組んできました。

2023年には厚労省から医療機器としての正式な承認を取得し、2024年から全国の歯科医院での使用が本格的にスタートしました。

この技術は歯周病・根管治療・インプラント周囲炎など、多くの難治性疾患に応用可能であり、今後の歯科治療の未来を切り拓く技術といえるでしょう。

◆ どんな方におすすめ?

ブルーラジカルは、以下のような方におすすめです:

・歯周病がなかなか治らない

・何度も再発を繰り返している

・抜歯や外科手術はなるべく避けたい

・根の治療が長引いている

・インプラントのまわりが腫れている

・抗生物質にアレルギーがある

「どうせ治らない」「また再発する」とあきらめかけていた方にも、新たな可能性を提供できる治療法です。

◆ まとめ

ブルーラジカルは、「削る」「抜く」から「守る」「残す」治療へと、歯科医療の考え方を大きく変える新しい技術です。

体にやさしく、再発を防ぐ可能性を秘めたこの治療法は、今後メディアを通して益々注目されていくことと思います。

今回、私はブルーラジカルに関するセミナーを受講し、最先端の治療法について学ぶ機会を得ました。

現在、当院ではまだこの機器は導入しておりませんが、患者さんにも最新の医療情報をお届けしたいという思いから、本記事を執筆いたしました。

なお、ブルーラジカル治療は**保険適用外(自由診療)**となるため、治療を受ける際には費用や内容について歯科医院での説明を受けることが必要です。

今後も、より良い医療を提供できるよう、私たち自身も学びを深めてまいります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

失活歯のホワイトニング ウォーキングブリーチとは?

歯の変色に対して歯科で行う治療法として、多くの人は「ホワイトニング」を思い浮かべると思います。しかし、通常のホワイトニングでは効果が得られないこともあります。その代表例が、「失活歯(しっかつし)」と呼ばれる神経を抜いた歯です。

このような歯の変色を改善するための処置がウォーキングブリーチ法です。

失活歯は、根の治療後でも時間の経過とともに色がくすみ、黄褐色や灰色に変化することがあります。これは、血液やたんぱく質の残留物が内部にたまり、変色を引き起こすためです。

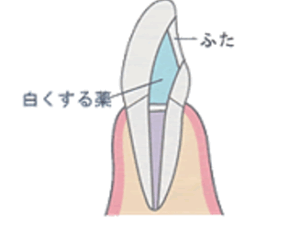

ウォーキングブリーチ法は【神経を抜いた歯の内部に漂白剤を入れて、内側から白くする】ホワイトニング方法です。

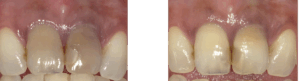

変色した失活歯(右)。右側の歯だけ、暗く変色しています。

変色した失活歯(右)。右側の歯だけ、暗く変色しています。

一般的なホワイトニングは歯の表面の着色に作用するため、失活歯のような内部からの変色には効果が薄いです。そこで、歯の中に漂白剤を封入し、数日〜1週間かけて白くしていくウォーキングブリーチ法が適応されます。

当院でも取り扱っている治療です。

こんな人におすすめです

①過去に神経を抜いた前歯が、灰色や黄土色に変色してきた

②写真や会話で、前歯の色が気になって笑いにくい

③かぶせものみたいに歯を削られることに抵抗がある・あまり歯を削られたくない

ウォーキングブリーチ法の治療手順

※当院での流れです

⒈診断・カウンセリング

まずはレントゲンや視診により、根管治療がきちんとされているか、歯の状態を確認します。次に、カウンセリングにて、料金や術式をお伝えし、希望の色味を聞くなど相談を行い、ウォーキングブリーチを希望されるか決めていただきます。

⒉漂白剤の注入

歯の裏側の一部を削り、漂白剤(過ホウ酸ナトリウムなど)を入れて仮の蓋をします。

⒊待機期間(約1週間)

薬が数日をかけて、作用していきます。

一週間ごとに来院していただき、都度色味の変化や疼痛などの症状が出ていないか確認し、漂白剤を交換します。だいたい、3回繰り返します。

4.最終封鎖

最終的に、漂白剤を除去しレジン充填で密閉し、終了です。

メリット

①歯をほとんど削らずに白くできる

被せ物のように歯を大きく削らなくても審美回復が可能です。

②自然な仕上がり

漂白によって元の歯の色調が回復するため、周囲の歯とのなじみも良好です。

③コストを抑えられる

セラミック治療などと比べると、費用が抑えられることが多いです。

デメリット

①再変色することもある

時間が経つと再び変色することがあります。

②歯の強度に影響を与えることがある

薬剤の影響で、まれに歯の強度が下がることがあります。

③適応の条件が通常のホワイトニングよりも難しい

人工的な詰め物を白くすることはできないため、詰め物が入っていて歯冠の歯質がほとんど残っていない歯では効果はあまりありません。また、歯の内部に漂白剤をいれる治療のため、神経のある生活歯に利用することはできません。

さいごに

ウォーキングブリーチ法は失活歯の変色に対して【できるだけ歯を削らずに見た目を改善したい】という方にとって、有効な選択肢です。処置回数は少なく、比較的短期間で効果を実感できることも魅力です。

気になる方は、ご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとございました。

子どもの未来を守る!3歳から8歳までの不正咬合ってどうする?

こんにちは!いいじま歯科クリニック勤務医の岩間です。今回は、お子さまの歯並びと咬み合わせについて大切なお話をしたいと思います。3歳から8歳という時期は、お子さまの歯並びの土台ができる重要な時期。この記事では「不正咬合」について、わかりやすくお伝えしていきます。

不正咬合とは、簡単に言うと「歯並びや咬み合わせがずれている状態」のことです。「出っ歯」「受け口」「すきっ歯」などなど…

実は、お子さまの不正咬合は全体の60%以上に見られるとも言われています。放っておくと将来、こんな問題が起こることも…

• 食べ物をうまく噛めない

• 話し方が不明瞭になる

• 歯磨きがしにくくて虫歯や歯周病になりやすい

• 顎関節症の原因になることも

• 見た目が気になって自信がなくなる

3歳から7歳という時期は、まだ顎の骨が柔らかく成長中。この時期に適切に対処すれば、将来の大きな矯正治療を避けられることもあるんです!

不正咬合の予防と対策について、

1. 悪い癖を直そう

多くの不正咬合は、実は日常の癖が原因で起こっています。以下の癖に心当たりがあれば、早めに直しましょう。

• 指しゃぶり:4歳までには卒業させたい習慣です

• 口呼吸:鼻で呼吸する習慣をつけましょう

• 頬杖:同じ側ばかりで頬杖をつくと顎がゆがみます

• 舌の位置:正しい舌の位置は上顎についている状態です

2. しっかり噛む食習慣をつけよう

柔らかい食べ物ばかりだと顎の発達が十分に促されません。年齢に合わせて、しっかり噛む必要のある食材も取り入れましょう。

• 野菜スティック

• 固めに炊いたご飯

• 小魚や昆布など

3. 定期検診を欠かさない

不正咬合は早期発見が重要です。定期的な歯科検診を必ず受けましょう。歯科医院では学校検診よりも詳しくチェックできます。また3歳児検診や学校検診だとむし歯や歯肉炎以外は経過観察となることがほとんどです。お近くの歯科医院への受診をオススメします!

また、子どもの不正咬合の治療時期は症状によって異なりますが、目安としては以下の通りです。

• 3〜5歳:受け口など症状が明らかな場合は早期に開始

• 6〜7歳:永久歯が生え始める時期、多くの不正咬合の治療開始時期

• 9歳以降:上顎の成長が止まる前に治療を開始することが理想的

当院で行っている治療方法としてお子さんの年齢や症状に合わせて、最適な治療法をご提案しています。例えば、マウスピースタイプの装置で、悪い癖を直し、正しい噛み方を促しながら舌の位置や口周りの筋肉バランスを整えるトレーニングを行う治療も行っています。

お子さまの不正咬合対策で最も大切なことは、「早期発見・早期対応」です。顎の骨がまだ柔らかく成長している時期だからこそ、効果的な治療ができます。

「まだ乳歯だから」と思って放置すると、永久歯に生え変わった後に大がかりな矯正治療が必要になることも。逆に、この時期に適切なケアを行えば、お子さまの将来の悩みを減らすことができます。

少しでも気になることがあれば、お気軽に当院にご相談ください。お子さまの健やかな成長と素敵な笑顔のために、私たちがサポートいたします!

また当院では定期的にお口の発育相談会を無料で開催しています。

そこでもより詳しく口腔習癖についてお話ししていますので、ぜひぜひ参加してみてください。 お電話でもご予約受け付けておりますし、このHPからでも応募できます。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

最も身近な「食事中の痛み」とは?「咬合性外傷」についてご紹介!

皆さんこんにちは!

いいじま歯科クリニック勤務医の劉です。

今日は皆さんにとって身近なことをご紹介させてください。

まずは一つ例え話から始めたいと思います。

ある休日、友人と食事に出かけました。

色々おしゃべりして、そして料理もおいしくて、「最高の一日だ」と思ったその瞬間…

「痛っ!」と、ごく普通に食べているのに、激痛が走りました。

「あれ?この間定期健診の時に虫歯がないから大丈夫ですとか言われたような気がするけど、どういうこと?」「なんか虫歯以外に悪いものでもできたのか?」など。

このような経験はございませんか?

これはもしかしたら、「咬合性外傷」になっているかもしれません!

では、「咬合性外傷」というのはどのような病気でしょうか?

仰々しく聞こえますが、そんなに難しいものではありません。文字通りに「咬合(咬み合わせ)によってできた外傷(怪我)」と解釈していただければと思います。

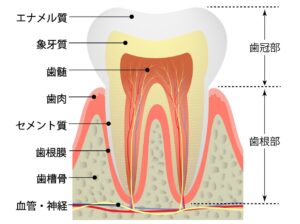

歯の表面を覆うエナメル質は、非常に硬い物質ですが、毎日食べ物を食べていると、経年的に少しずつすり減っていきます。

元々、痛みとは無縁の理想的なかみ合わせが、歯のすり減りによってバランスを崩され、特定の歯の負担が大きくなってしまう。

その結果、想定以上に力の負担を受けた歯の歯周組織は損傷し、痛みが生じるといったメカニズムです。

なんか難しい話だなと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。とっても単純な話です。

体の他の部分で考えてみると意外にも身近かもしれません。「強すぎる力」のせいで、「体が壊れた」と考えていただくと、腱鞘炎や突き指と似ていると思いませんか?

あるいは、口の中に「ぎっくり腰」みたいなことが起きてしまった、と考えていただければ、より分かりやすいと思います。実際にも確かに似たような状況です。

さて、以上の文章の中で、原因を大まかにご説明しました。

もう一度整理すると、咬合性外傷の原因は

- 歯の擦り減りにより、歯の接触面積が減少し、歯の一部分だけに強い力が働く

- 強すぎる負荷(咬み合わせ力)

そして、原因から考えれば、咬合性外傷にならないようにするために気を付けることはたった一つ!負担をかけすぎないようにすることです!

①に関しては、強く当たっているところを、ほんの少しだけ調整することによって、あたりを弱くして、傷のついている部位を休ませます。前述の腱鞘炎や突き指、ぎっくり腰になった後に、ちゃんと休むこととは同じだと考えていただければ、より分かりやすいと思います。

②強すぎる負荷については、世間でもよく耳にする「歯ぎしり」「食いしばり」のことを主に指しています。例えば日中に気づかないうちにやってしまう場合は、自分自身でなんとかコントロールできればすぐに解消しますが、「寝ている間」など無意識の場合はコントロ-ルできないので、必要に応じてマウスピースなどの装置を、夜中に使って寝るのもおすすめです。

ただし、装置を入れたから無くなる、ということではありません。無意識の間に歯が擦り減ってしまうよりも、「何か」が代わりになって擦り減ってくれれば、少なくとも歯や歯周組織へのダメージも軽減できる、という考え方になります。もちろん、このような作り物は入れ歯と同様、同じものを永遠に使用することは難しく、時々作り直しも必要になります。

日常生活において、急な歯の痛みを感じると、誰でも不安になるものです。メインテナンスにしっかり通ってらっしゃる方であれば、なおさらだと思います。

ただ、今回ご説明させていただいた通り、歯の痛みの原因が必ずしもむし歯とは限りません。かみ合わせが原因で痛みが出ているのであれば、歯磨きをいくら丁寧にやっても、その痛みを防ぐことはできません。

いずれにしても、無理して我慢せず、まずは専門家に相談してみるのが良いと思います。

今回の記事を最後までお読みいただきありがとうございました。

いかがだったでしょうか?

少しでも、皆さまのお役に立てると幸いです。

また次回の歯の基礎知識でお会いしましょう!