デンタルアーツアカデミー主催の「隔壁+接着支台築造 完全攻略ハンズオンコース」を受講してまいりました

皆さんこんにちは。

いいじま歯科クリニックで勤務Drをしております渡部と申します。

今回は、2025年4月5日・6日の2日間にわたって参加してきたセミナーについてご報告いたします。

私が参加したのは、デンタルアーツアカデミー主催の「隔壁+接着支台築造 完全攻略ハンズオンコース」という、実習を中心としたセミナーです。

デンタルアーツアカデミーってどんなところ?

デンタルアーツアカデミーは、臨床力の高い歯科医師を育てることを目的に設立された教育機関で、日々の診療に直結する実践的な学びを提供してくれる場です。私は今回で2回目の参加になります。昨年は、日本顕微鏡学会でのDr. Shanon Patel先生によるハンズオンセミナーに参加し、大きな刺激を受けました。

そして今回のセミナーは、私にとって非常に思い入れのあるものでした。なぜなら、講師の渥美克幸先生は、私が研修医時代に初めて参加したウェブセミナーの講師であり、その時からずっと憧れていた先生だからです。当時のセミナー内容は、非常にわかりやすく、楽しく学べたことで、私が「歯科の勉強って面白い!」と思うようになったきっかけでした。あれから4年。今回はその渥美先生から直接ご指導いただけるということで、まさにテンション爆上がりで参加してきました。

セミナーのテーマは「接着」!?

今回のセミナーで扱ったテーマはズバリ「接着」でした。

「え?それだけで2日間も?」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの“接着”という技術、歯科において非常に重要で、かつ奥が深い分野なんです。

まず一つ知っていただきたいのは、歯科における接着技術は、日本が世界をリードしている分野であるということ。医療全体では欧米に後れを取っている面もありますが、接着に関しては日本がトップクラス。そんな分野を極めた渥美先生から学べるというのは、本当に貴重な体験です。

なぜ接着がそんなに重要なの?

接着とは、簡単に言えば「物と物をくっつける」技術です。しかし、口の中は非常に過酷な環境――湿度100%、唾液やタンパク質、細菌が常に存在する状態です。そんな中で、歯とプラスチック、セラミック、金属などの異なる素材をしっかりくっつけるというのは、実はとても難しいことなのです。

そして、皆さんが受ける虫歯治療や被せ物、詰め物、根の治療後の修復処置の多くで、この接着技術が使われています。つまり、接着の良し悪しが、治療結果を大きく左右するのです。

たとえば…

-

接着がうまくいかないと、詰め物をしたあとにしみたり痛くなったりすることがあります。

-

長期的には、**虫歯の再発や被せ物の脱離(とれること)**が起きやすくなります。

もちろんこれら全てが接着不良だけで起こるわけではありませんが、原因のひとつとして非常に大きな割合を占めているのです。

支台築造(したいちくぞう)って何?

今回のセミナーのメインテーマである「支台築造」は、あまり聞きなじみのない言葉かもしれません。

これは、根管治療(歯の神経を取ったり、膿を取り除いたりする治療)を終えた歯に土台を立てる処置のことです。

神経を取った歯は、大きく削られていたり、元の形がなくなっていることが多いため、その上に詰め物や被せ物をするには、まずは「土台=支台」を作る必要があります。

しかしこの支台築造、実はとっても難しい。

特に大切なのが「接着操作」です。

せっかく根管治療がうまくいっても、支台築造がうまくできていないと、再び歯の中に菌が入り、症状が再発したり、最悪の場合抜歯になってしまうこともあります。つまり、この土台作りが治療の成否を大きく左右するのです。

セミナーで得られた学び

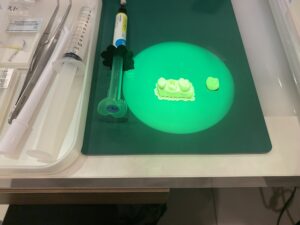

支台築造で使う材料や薬剤は約10種類。

しかも、それを正しい順番・方法で使わないと、接着力が極端に低下してしまいます。

例えば、たった一つ工程が前後するだけで、接着力がほぼゼロになるという厳しい現実…。

セミナーでは、材料の選び方から使用するタイミング、用法、環境管理まで、渥美先生が丁寧に解説・実演してくださいました。

特に印象的だったのは、「なぜそうなるのか」まで理論的に説明してくれたことです。単に手順を覚えるだけではなく、なぜその順番でやらなければいけないのか、材料の性質はどうかなど、科学的根拠に基づいた説明が非常に腑に落ちました。

最後に

今回の2日間のセミナーは、自分にとってまさに“激アツ”な学びの時間でした。

頭の中が整理され、これまで曖昧だった知識が一本の線につながったような感覚です。渥美先生のわかりやすく熱意あるご講演に背中を押され、もっと深く学びたいという気持ちが強くなりました。

これから日々の診療の中で、今回学んだ内容を少しずつ自分の技術として定着させていけるよう、引き続き研鑽を積んでまいります。

最後までお読みいただきありがとうございました!

また次回のブログもお楽しみにしていてください。